在浩瀚的宇宙中有无数颗恒星,它们大多循规蹈矩,像是宇宙里忠实的齿轮,按部就班地运行在可预测的轨道上。但在距离地球356光年的地方,有一颗恒星,却打破了所有“天文常识”。它的名字叫普日比斯基之星。这是一颗在科学家眼中“不该存在”的星体。不是因为它离我们多遥远,也不是它有多亮,而是它身上的“化学成分”,完全违反了宇宙的自然规律。接下来,我们就来聊聊这个让天文学家怀疑人生的恒星。

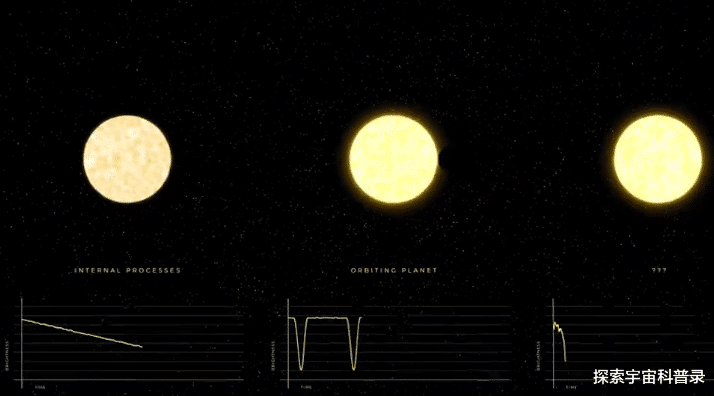

1961年,一个原本平淡无奇的天文观测夜,却意外点燃了科学界的“宇宙灵异档案”。当时,澳大利亚天文学家普日比斯基在悉尼郊外的天文台里,正用望远镜观察半人马座方向的一颗恒星。这本只是一次例行的光谱分析,却让他瞬间从困意中惊醒。当普日比斯基将恒星光谱图像分析出来时,他几乎不敢相信自己的眼睛,上面居然清晰地显示着钚、镎、锿等怪异元素的特征谱线!这可不是普通的信号,这些元素在地球上几乎只存在于核反应堆废料或超新星爆炸后的残骸中,极其不稳定且衰变迅速。而他观测的这颗恒星,已经有1.5亿年历史,按理说这些“宇宙毒药”元素早该消失殆尽,可它们却像刚出炉一样,密集出现,毫无衰变的痕迹。普日比斯基起初以为是仪器故障。他反复校准设备,甚至邀请其他天文台的同行使用不同仪器重复观测,试图找出问题所在。然而,无论怎么换设备、换人、换时间,那些怪异的谱线依旧如幽灵般顽固出现,挥之不去。这下,天文学界彻底炸锅了。这颗恒星后来被命名为“普日比斯基之星”,并迅速成为天体物理史上最扑朔迷离的存在之一。

要理解普日比斯基之星的诡异,得先知道普通恒星的“成分表”:大多数恒星都是由氢和氦构成,随着时间推移,才会在内部核反应中慢慢“熬”出一些重元素,比如铁、镍、钙等。但这些重元素的含量通常极低,尤其是那些放射性元素,更是“昙花一现”,很快便会衰变成更稳定的“普通货色”。但普日比斯基之星的出现,彻底颠覆了这套“宇宙操作手册”。科学家震惊地发现,这颗恒星的“营养成分表”像是被某个调皮的宇宙黑客恶意篡改过。首先,它的铁含量仅为太阳的1/10,本应该是个典型的“贫铁体质”。可接下来发生的事却越来越不对劲——它体内的稀土元素,比如钇、镧、铈等,在地球上连高倍显微镜都难以捕捉的稀有货色,在这颗恒星里居然像“批发甩卖”一样扎堆出现。而最令人头皮发麻的,是那些在地球上只在核反应堆中才能短暂生成、寿命极短的放射性元素:钚、镎、锿。它们不仅大量存在于这颗恒星中,还像是源源不断地被“补货”。要知道,这类元素的半衰期通常只有几十年、几千年,而恒星的寿命少说也上亿年,两者压根不在一个时间尺度上。按科学常理,它们早该灰飞烟灭了。

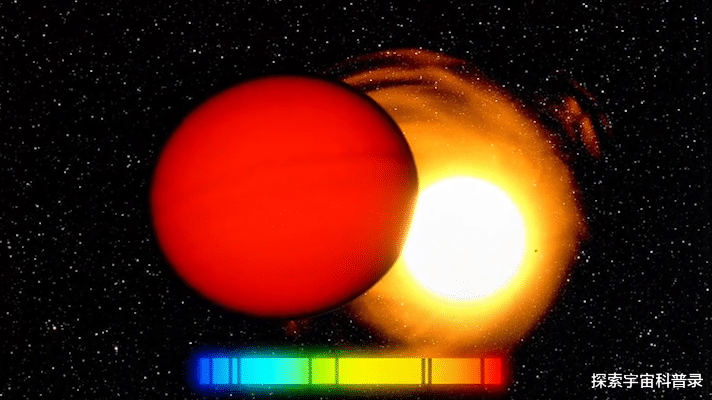

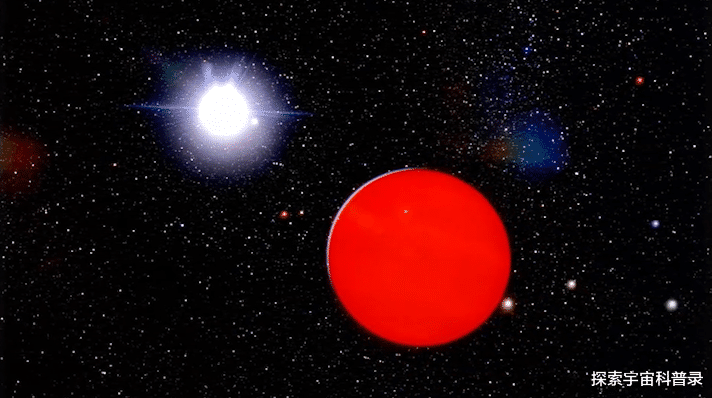

可偏偏,普日比斯基之星像个“宇宙僵尸”,不断在自己体内制造、更新这些原本不该存在的元素。这已经不是“化学异常”那么简单了,而是对整个宇宙规则的公然挑衅。如果恒星真的能拥有这种打破常理的“超能力”,那人类几百年来建立的恒星演化模型,恐怕得全部推翻重写。正因为如此,普日比斯基之星的出现,犹如一颗“毒苹果”砸晕了天文学这片伊甸园。它让人们不得不重新思考:我们自以为懂得的宇宙,真的就那么靠谱吗?面对如此反常的恒星,天文学家们当然不肯轻易认输。于是,国际天文界开启了持续数十年的“头脑风暴”,试图为普日比斯基之星的诡异成分找一个合情合理的解释。第一个流行的解释,源自对宇宙中极端天体的想象。既然普通恒星无法自发产生这些短命的放射性元素,那会不会是有一位“幕后黑手”在暗中操控?有人提出,或许在普日比斯基之星附近,潜伏着一颗看不见的中子星。中子星以其超强的引力和高能粒子风,在宇宙中堪称“搅局高手”。

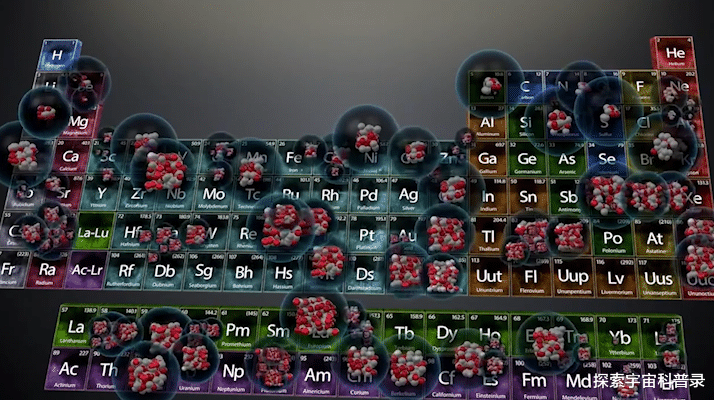

如果它不断用高能粒子轰击普日比斯基之星的表面,便可能激发出各种奇异核反应,制造出钚、镎、锿等重元素。于是,科学家们动用了各种天文望远镜,试图在普日比斯基之星附近搜寻中子星的蛛丝马迹,比如引力扰动、X射线爆发、射电脉冲等。但几十年过去了,不仅没有任何伴星的迹象,连一丁点儿异常的能量波动都没观测到。既然没法靠外力解释,那会不会是恒星内部自带“外挂”呢?科学家们又把目光转向了核物理学的前沿理论——“稳定岛”。在元素周期表的远端,存在着一些尚未被发现的超重元素。理论上,这些“稳定岛”上的元素有可能比已知的放射性元素更稳定,能够缓慢衰变,源源不断地产生钚、锿等短寿命元素。

假如普日比斯基之星恰好拥有一大堆这样的“超重元素”,或许就能解释它奇怪的成分。听起来似乎很有道理,但遗憾的是,无论在地球实验室,还是在宇宙其他天体中,人类至今都没有找到“稳定岛”元素存在的直接证据。所以,普日比斯基之星带来的,远不只是一个“科学谜题”。它更像是宇宙递给人类的一面镜子。它让我们意识到,自己对宇宙的理解或许还只是冰山一角。对此,你们有怎样的看法呢?欢迎在评论区分享你的想法,感谢大家观看,我是探索宇宙,我们下期再见。